Wird Musik eigentlich wirklich verramscht?

Alexander Trust, den 24. Juli 2015

Künstler und die Musikindustrie stellen fest, dass die Preise für Musik drastisch gesunken seien. Ist aber Musik-Streaming à la Spotify oder Apple Music wirklich Schuld daran, dass Musik heute verramscht wird? Und wird sie das wirklich?

Was ist Musik wert?

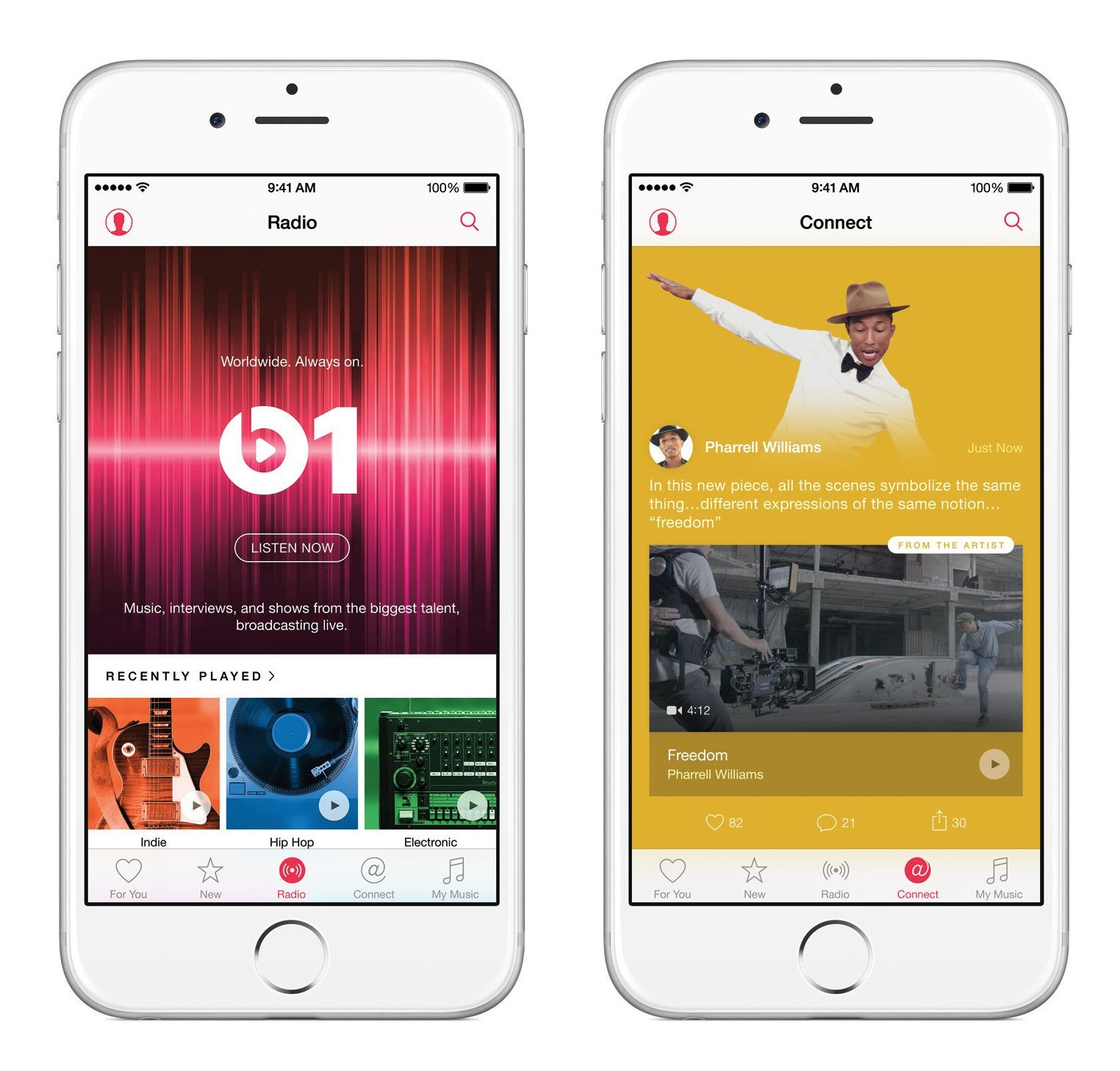

Die Frage nach dem Preis für Musik oder Kunst im Allgemeinen wird häufig gestellt. In der heutigen Zeit wieder häufiger. Denn Musik-Streaming ist in Mode gekommen. Es gibt dutzende Streaming-Anbieter wie Spotify, Apple Music oder Deezer, die im Prinzip Cent-Beträge bezahlen für den Zugriff auf Musik. Warum tun sie das? Weil es das rationalste Bezahlmodell ist, wenn man es in Kontrast setzt zu bisherigen Modellen, die zum Beispiel auf den Hörfunk zurückgehen. Auch wollen wir den Blick auf den Gebrauchtmarkt richten, der zeigt, dass der Preis für Musik selbst bei physikalischen Datenträgern äußerst gering ausfallen kann.

Radio zahlt besser als Streaming?

Wie unterscheiden sich Musik-Streaming-Anbieter dabei vom UKW-Radio oder dem Anspielen von Songs im TV? Ist man Mitglied bei einer Verwertungsgesellschaft wie der GEMA hat man neben der Aufnahmegebühr noch jährliche Kosten. Entsprechend muss man erst oft genug von Radiosendern gespielt werden, damit man überhaupt etwas verdienen kann. Das kann zwar relativ schnell funktionieren, ist aber genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie bei viralen Hits, die auf YouTube und Co. zum Star werden und wurden. Man muss selbstredend nicht so oft gespielt werden wie bei YouTube oder auf Musik-Streaming-Plattformen. Dann, aber nur dann, kann man durchaus mehr Geld verdienen als beim Musik-Streaming, richtig oder?

Falsch! Denn zwar bekommt man nach einem äußerst komplizierten Schlüssel, der sich irgendwo tief im Vertragswerk (PDF) der GEMA versteckt, Tantiemen, die auf den ersten Blick verheißungsvoll wirken. Doch die werden pauschal gezahlt. Das heißt es ist egal, ob 5 000 oder 500 000 Hörer den Song im Radio gehört haben.

Radio zahlt nur ein Mal

An einem Beispiel mit verbrieften Gebühren aus dem Jahr 2012 sei dies erläutert: Ein Song von 4 Minuten wird im privaten Hörfunk 7,11 Euro erzielen. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bringt dasselbe Lied 16 Euro. Es ist merkwürdig, dass werbefinanzierter Hörfunk weniger Geld an Künstler oder Label abführen muss, aber so ist es. Da wurde auf Kosten der GEZ-Zahler mal wieder schlecht verhandelt.

Weiterhin wird dieser Betrag für alle von der GEMA für den Song registrierten Empfänger geteilt. Musikverlage sind genauso beteiligt wie Autoren. Für einen Song gibt es manchmal mehrere Verlage und Autoren. Im Rechenbeispiel eines Songs von Whitney Houston sei dies verdeutlicht: Beim Song „I wanna dance with somebody“ sind zwei Komponisten, zwei Texter, zwei Musikverlage und drei Sub-Musikverlage beteiligt, die alle von diesem Pauschalbetrag profitieren. Die Musikerin selbst, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits verstorben ist, erhielt zu diesem Zeitpunkt keine direkte Beteiligung. Sie erhielt lediglich über eine weitere Verwertungsgesellschaft Geld: die GVL zahlte 2012, wenn der Song komplett ausgespielt wurde bei 4:31 Minuten ca. 43 Cent an Whitney Houston.

Nun sind die meisten Künstler Mitglied bei der Gema über ihr Label und viele „Mainstream“-Künstler schreiben ihre Musik nicht selbst, aber zunehmend mehr Musiker treten als Selbständige auf, gerade, weil es das Internet möglich gemacht hat. Hätte man kein Label und wäre selbst Mitglied in der GEMA, müsste man „als Privater“ eine Aufnahmegebühr von knapp 50 Euro stemmen und zusätzlich eine Jahresgebühr von etwas über 25 Euro, dazu müsste man den Song selbst komponiert haben und sich den Songtext ausdenken, um wirklich die vollen Tantiemen pro Ausspielung zu erhalten. Im ersten Jahr wäre nach fünf Mal Abspielen im öffentlich-rechtlichen Hörfunk dann, und nur dann, die Rechnung bereits positiv. Doch dann könnte es sich lohnen, oder? Falsch.

[inline-itunes id=“257424513″]

Viele erinnern sich an den viralen Hit Gangnam Style oder kennen vielleicht aus den 1990ern noch Blue von Eiffel 65. Diese Lieder wurden auf dutzenden Radiostationen rauf und runter gespielt. Nur: Dort draußen gibt es abermillionen von Songs, aus denen Radio-DJs eine Auswahl treffen müssen. Es gibt Songs, die werden nie gespielt, selbst wenn man denkt, das müsste eigentlich so sein. Damit sich ein Song für einen privaten Radiosender lohnt, sollte er viele Hörer interessieren. Denn je mehr Hörer ein Radiosender hat, desto größer sind die Preise für Werbung, die er erzielen kann. Bei diesem System geht es um Quote. Dabei bleiben neue Musikvorschläge und unbekannte(re) Künstler oft auf der Strecke. Selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird oft nur Quotensong XY gespielt, weil man ungerne Hörer an die werbefinanzierte Konkurrenz verliert.

Dazu kommt: Der Tag hat nur 24 Stunden, das Jahr nur 365 Tage und im Radio gibt es neben Werbung Sprachbeiträge wie die Stauschau, Nachrichten zur vollen oder halben Stunde, usf., aber auch die Moderation, die nicht gewertet wird. Das heißt, effektiv läuft gar nicht rund um die Uhr Musik im Hörfunk. Gehen wir vom Idealfall aus: Dann könnten bei dauerhafter Musik ohne Sprecher 131 400 Songs pro Jahr auf einem Radiosender gespielt werden. Das hieße 360 Songs à 4 Minuten täglich. Effektiv sind es deutlich weniger. Doch wer sich erinnert, der stellt fest, dass auf manchen Radiosendern Lieder wie Gangnam Style bald einmal in der Stunde gespielt wurden. Das geht mit mit Songs wie „Atemlos“ von Helene Fischer nicht anders, ob die Leute es mögen oder nicht. Man müsste sich die Frage stellen, ob nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk unfair Songs von solchen Musikern bevorzugt, die im eigenen Fernsehen auftreten. Doch das ist ein anderes Thema. Die Zahl von 360 gespielten Songs pro Tag, die in der Realität nie erreicht wird, wird also sowieso geringer ausfallen, sobald ein Song häufiger als einmal täglich gespielt wird. Bei hunderten Millionen Songs weltweit, gibt es also nur wenige „Plätze“ und ist die Gefahr groß, dass die Musik eines Künstlers oder einer Künstlerin überhaupt nicht gespielt wird.

[inline-itunes id=“760978588″]

Im Musik-Streaming schlechter bezahlt?

Stellt man sich vor, dass Anbieter von Musik-Streaming-Plattformen ebenfalls 16 Euro pro gespieltem Songs zahlen müssten, könnten diese nicht wirtschaftlich arbeiten. Denn nur „ein“ Abspielen würde ausreichen, damit die Gebühr fällig würde. Also musste man sich für das Streaming eine alternative Lösung ausdenken, die dazu führt, dass es sich rechnen kann.

Wir wissen, dass Apple Music etwas besser bezahlt als Spotify. Bei Spotify muss man berücksichtigen, dass die Plattform überhaupt nur deshalb Musik streamen darf, weil sie Firmenanteile an Musiklabels wie Sony für nen Appel und nen Ei veräußern musste (5,8% Firmentanteile für 2935 Euro).

Zwar wurde 2013 der Umsatzstrom durch Spotify, stellvertretend für andere Streamingangebote als „Fluss der Cents“ bezeichnet, doch scheint es sich dabei um ein psychologisches Phänomen zu handeln. Laut iRights zahlte Spotify pro Stream zwischen 0,5 und 0,7 Cent. Unklar ist, ob es sich dabei um den Preis für Verleger handelt, bei dem Künstler am Ende der Kette weniger erhalten, oder der Betrag direkt an Künstler ausgeschüttet wurde.

Angenommen der Künstler erhielt 0,5 US-Cent pro Stream, wären das bei einer Million Streams 5000 US-Dollar. Das klingt so schlecht nicht. Denn ein Blick auf die Spotify-Streaming-Charts vom 22. Dezember 2013 zeigen, dass der erste Platz (Eminems „The Monster“) gleich über 7 Millionen Mal gestreamt wurde. Das hieße, dass der Song in nur einer Woche über Spotify $35 000 eingespielt hätte (ca. 31 000 Euro). Das heißt, er hätte mehr als 1 900 mal im öffentlich-rechtlichen Radio gespielt werden müssen in dieser Woche, damit er den gleichem Umsatz erzielt. Natürlich lassen sich diese Zahlen nun in Bezug auf das Radio-Playback dieses Songs für diese Woche im März 2013 nicht rekonstruieren, doch der gesunde Menschenverstand zeigt einem, dass Künstler/Labels unter diesen Bedingungen deutlich mehr Umsatz produzieren „können“. Schaut man sich die Spotify-Charts aus dem Jahr 2015 an, stellt man fest, dass sich die Abrufzahlen außerdem gegenüber 2013 mehr als verdoppelt haben. Die Nummer 1 der Woche vom 8. März 2015 (Rihanna mit „FourFiveSeconds“) wurde mehr als 16 Millionen Mal abgespielt. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Preise, die Spotify zahlen muss, entsprechend nach unten korrigiert wurden, doch es geht in erster Linie um etwas Anderes: Denn Streaming ist vor allem für diejenigen KünstlerInnen eine Chance, die im Radio kein Gehör finden. Selbst unbekannte Artisten können über Streaming-Plattformen Einnahmen erzeugen und die Plattformen bieten MusikerInnen die Möglichkeit, sich von Plattenfirmen abzunabeln, wenn sie sich darauf einlassen wollen.

CDs sind gebraucht auch nicht teurer

Die Preise für digitale Downloads und Alben sind in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Das Problem dabei? Mit der Einführung des Musik-Streamings veränderte sich das Kaufverhalten. Es werden sukzessive weniger Songs gekauft und es wird viel mehr gestreamt. Es streamen demnächst sogar mehr Leute als vorher Songs gekauft haben. Eine Schnittmenge gibt es natürlich ebenfalls, also Leute, die streamen und kaufen. Nur Marktwirtschaft bedeutet, wenn die Nachfrage sinkt, und das Angebot groß ist, wird der Preis reduziert. Unser Angebot wurde immer größer und das Interesse gleichzeitig immer kleiner? Nicht ganz, denn wenn man sich die Millionen Streams pro Woche pro Song ansieht, muss man feststellen, dass ein Album oder eine Single sich vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ähnlich häufig verkauft hätte, doch je länger Musik auf dem Markt verfügbar ist, reichen die Verkaufszahlen absolut nicht mehr an das Streaming heran. Modern-Talking-Fans können noch 2015 Einkünfte für Dieter Bohlen und Thomas Anders erzeugen, indem sie heute deren Songs streamen, selbst wenn sie das Album bereits gekauft haben.

Gebrauchtmarkt eingebrochen

Wenn man schon mal im Jahr 2015 (und früher) auf dem Trödelmarkt Musik in Form von CDs angeboten hat, seien es Singles, Sampler oder Alben, stellt man fest, dass viele Käufer nicht bereit sind „mit Glück“ mehr als einen Euro auszugeben, für ein komplettes Album, selbst 50 Cent sind manchen für 12 bis 20 Songs zu teuer. Der Preisunterschied zu Neuware ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Dass bei so einem Käuferverhalten die Verkaufszahlen im stationären Handel einbrechen und selbst digitale Downloads schon wieder rückläufig sind, ist vielleicht die Schuld von Musik-Streaming… Das, so habe ich vorher versucht zu erläutern, ist jedoch mitunter lukrativer als echtes Radio und „musste“ sich preislich aber irgendwo einsortieren, damit rational Geschäfte gemacht werden konnten.

Was die populäre Akademik und alle Plausibilität an so einer Stelle zu gerne verschweigt, sie ist überhaupt nicht in der Lage „eindeutig“ zu verifizieren, dass tatsächlich das Musik-Streaming der Auslöser für den Preisverfall ist. Nimmt man den Blick von der Mikroebene, stellt man vor allem im größeren Kontext fest, dass bei denjenigen Konsumenten, die Musik gekauft haben, die Inflation immer größer wurde. Wenn man in Haushalten „den Gürtel enger schnallen muss“ und den „Cent zweimal umdrehen“, dann steht Musik als Freizeitgestaltung und quasi Luxusgut auf dem Prüfstein und wird mitunter geopfert. Dass „dann“ vermeintlich günstigere Angebote wie das Musik-Streaming als Lösung taugen, erklärt sich von selbst. Man könnte dann sogar annehmen, dass Musik-Streaming eine Art sozialistischer Umverteilungstiegel ist, der der erodierenden Mittelschicht weiterhin den Zugang zu Musik erlaubt, den Mann und Frau sich heute eben nicht mehr leisten können, zumindest nicht mehr alle. Populistische Zwischenrufe von millionenschweren Musikerinnern wie Taylor Swift, die dann von ihrem persönlichen Elfenbeinturm aus mehr Geld für die Kunst fordern, sind unter dem Strich leider auch ein Indiz dafür, dass sowohl Kunden als auch Produzenten am Tropf hängen und (womöglich) nur einige wenige überhaupt von dem „Geschäft Musik“ wirklich profitieren. Aber das wussten wir doch schon, bevor es Musik-Streaming gab, oder?